Сотни тысяч полегло ради чего? О Наполеоне, "человеке из Атлантиды".

Если ролик не открывается, вот другая ссылка.

---

Для любознательных людей вариант видения беды.

А также нестандартный вариант расследования русско-французской войны 1812 года ниже:

Внимание, информация ломает мозг.

Цитата отсюда ниже:

Война 1812 года в России казалось бы хорошо описана, даже чрезмерно-навязчиво-подробно, и всё внимание исследователей автоматически концентрируется на пережевывании деталей мемуарной литературы о сражениях. Официальная, устоявшаяся история войны 1812 года в России только на первый взгляд кажется гладенькой, особенно если знания ограничиваются двумя до предела распиаренными эпизодами "битва при Бородино" и "пожар Москвы".

Если отвлечься от усиленно навязываемой точки зрения, например, представив что нет никаких мемуаров-свидетельских показаний или мы им не доверяем, ибо «врет как очевидец» и проверить по фактическим обстоятельствам, то обнаруживается совершенно неожиданная картина:

В результате войны 1812 года в России войска Александра-1 в союзе с Наполеоном-1 завоевали территории Московско-Смоленской возвышенности,или образно выражаясь "Петербург победил Московию".

Уже проверено, у многих возникает первая реакция отторжения "автор бредит". Начиная проверку гипотезы о подложном освещении в официальной истории целей войны 1812 года в России, я сам достаточно скептически относился к ней, но подтверждения посыпались как из рога изобилия, не успеваю их описывать. Всё потихоньку складывается в совершенно логичную картину, которая кратко излагается на этой индексной странице. Ссылки на детальное описание исследованных фактов будут появляться по мере написания соответствующих статей.

Специально для тех, кому влом читать многабукаф, по многочисленным просьбам сделано объяснение на пальцах без пальцовки (новичкам советую не бросаться сразу переходить по остальным ссылкам, а сначала прочитать изложенную дальше общую картину, иначе вы рискуете запутаться в море информации).

А сильно искушенные в истории могут попробовать внятно ответить сами себе на простейшие вопросы:

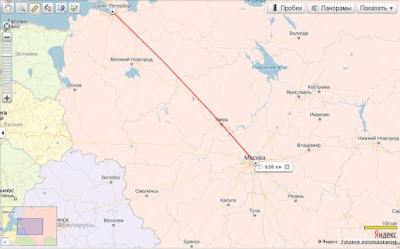

- почему Наполеон-1 пошёл завоевывать Смоленск и Москву, а не столицу - Петербург?

- почему столицей Российской империи стал находящийся "на краю земли" Петербург (большая красная точка), а не обозначенные зеленым гораздо более подходящие для столичного статуса города (слева направо) Киев, Смоленск,Москва, Ярославль, Нижний Новгород, Казань?

Реальная история Российской империи становится предельно ясной, логичной и легко понимаемой, если рассматривать её с правильной точки зрения, с Балтики.

1. Начинаем с общеизвестных фактов: столицей Российской империи был Петербург, правящая династия - Романовы.

2. "Романовы" - это местный псевдоним Голштейн-Готторпской ветви династии Ольденбургов, хозяйничавших на Балтийском море.

3. Петербург избран Ольденбургами aka "Романовы" в качестве столицы как наиболее удобный плацдарм для проникновения с Балтийского моря в изолированный от всех морей бассейн Волги с целью расширения сферы своего экономического влияния (см. подробнее ч.1 мотивировочная Петербург бестолковый + ч.2 базовая Петербург незаменимый")

4. Главный вектор завоевания и освоения Романовыми территорий России направлен от Петербурга (Балтийского моря) внутрь континента, к бассейну Волги по водным путям, естественно чтобы выкачивать оттуда полезные ресурсы. Эта часть истории поэтапных завоеваний Романовых была замаскирована под разные "внутренние" события для создания иллюзии давности владения (предыдущая индексная страница "Войны Е-2 заметны")

5. Одновременно дополнительные векторы действий Романовых были направлены туда же, в бассейн Волги, из Черного и Азовского морей. Эта часть истории хорошо известна как непрерывные войны Романовых с Турцией.

Теперь смотрим какая обстановка сложилась перед войной 1812 года. Во времена Екатерины-2 уже были предприняты значительные усилия по проникновению в бассейн Волги (см. страницу "Войны Е-2 заметны"). И всё равно по состоянию на начало 19 века Петербург был категорически изолирован от Московско-Смоленской возвышенности, не было ни одного нормального прямого водного пути (только неудачно сделанная Вышневолоцкая система, кое-как работающая на спуск к Питеру). В те времена, естественно не было ни самолетов, ни железных дорог, ни шоссе, только водные пути по рекам и короткие сухопутные участки - "волоки" между речными путями. А если нет нормальных путей сообщения, по которым могут перемещаться товары, войска и т.п., то нет и транспортной связности, без которой никакой государственности быть не может. Курьеры с указами могут доехать, но без экономической и силовой компоненты грош цена этим указам.

Петербург незадолго до войны 1812 года располагал почти всё теми же самыми водными путями с сухопутными участками "волоками", что и новгородские купцы задолго до возникновения Петербурга:

Именно поэтому Московско-Смоленская возвышенность, находящаяся в верховьях бассейнов Волги и Днепра, на тот момент находилась почти вся вне досягаемости Петербурга, который мог довольствоваться для прокорма только тем же самым, что и древний Новгород.

Скептики могут внимательно рассмотреть карту Европы из самого первого издания энциклопедии Британика 1771 года и убедиться что Россия (Russia) это вовсе не Московская Тартария (Muscovite Tartarie), которую я называю для краткости просто Московией или Старой властью, справа интересующие топонимы из этой карты указаны на фрагменте карты Шокальского из словаря Брокгауза, красной линией выделен водораздел бассейнов рек Балтики (карты кликабельны):

Другими словами, мне не нужно изобретать какую-то новую реальность, я просто объясняю почему эти территории раньше были разными государствами и какПетербург Ольденбургские-"Романовы" завоевали Московскую Тартарию, а потом назвали свои владения Российской империей, то есть распространили название Russia на завоеванные земли. В этом нет ничего обидного (ну разве для тех кто считает себя потомком правителей Тартарии ;-), наоборот, в результате получилось очень мощное государство, так что лично у меня к завоевателям нет претензий.

Главным городом, контролирующим транспортные узлы Московско-Смоленской возвышенности, на тот момент был "ключ-город" Смоленск, расположенный в верховьях Днепра, где начиналась цепочка волоков, соединявших речные пути "из варяг в греки" и "из варяг в персы" на пересечении торговых путей из Днепровского, Западно-Двинского, Волховского, Волжского и Окского речных бассейнов.

Простое военное покорение городов Московско-Смоленской возвышенности без включения их в зону экономических интересов бессмысленно и поэтому подготовка к войне началась на рубеже 18-19 веков с масштабного строительства прямых водных путей от Петербурга к Волге: Мариинской, Тихвинской и реконструкции Вышневолоцкой водных систем. Строительство Березинской водной системы обеспечивало захват как товаропотоков Смоленска, так и самого города. Естественно, что война началась только тогда, когда были готовы перечисленные пути вторжения войск, в чем нам и предстоит убедиться.

Красным обозначены направления движения Ольденбургов на Балтике. Синим - главные реки Европейской части России. Зеленым - прямые водные пути, образовавшиеся после строительства питерскими Ольденбургами ("Романовыми") водных систем (слева направо, снизу вверх): Березинской, Вышневолоцкой, Тихвинской, Мариинской:

Одновременно со строительством прямых водных путей осуществлялась прочая масштабная и тщательная подготовка к военному вторжению и послевоенному обустройству захваченной территории:

В 1803 году заблаговременно поставлена задача идеологической подготовки будущей войны: создание новой истории завоеванных территорий - поручено Н. Карамзину, который именным указом назначен "российским историографом" (такой должности ни до, ни после Карамзина никогда не было). Также в 1803 году принимается решение о создании памятника победителям (Мартос).

1804, июнь - введение предварительной цензуры, запрещалось печатать, распространять и продавать что-либо без рассмотрения и одобрения цензурных органов. via

1804-1807 гг. - в Петербурге строится Конногвардейский манеж для всесезонной и всепогодной тренировки всадников via

В 1805 году в первом приближении закончена Березинская водная система, соединяющая Западную Двину с притоком Днепра рекой Березиной в районе Витебска. Появился непрерывный водный путь "из варяг в греки" из Балтийского моря вверх по Западной Двине (Даугаве), затем по шлюзам Березинской системы вниз по реке Березине в Днепр и далее вниз по его течению в Черное море.

1805 г.- унификация артиллерии - "аракчеевская" система via

1807 год - Александр и Наполеон в Тильзите подписывают мирный договор и секретный о наступательном и оборонительном союзе. Знаменитые сверхсекретные переговоры двух императоров строго наедине на плоту посреди Немана.

1808 – состоялась ещё одна встреча Александра и Наполеона в Эрфурте, где подписана секретная конвенция.

1809 - прибывший из Англии принц Георгий Ольденбургский возглавляет «Экспедицию водяных сообщений», которая вместе с ним перемещается из Петербурга максимально близко к Московии - в Тверь, которую Александр называл «наша третья столица». Для службы в экспедиции был учрежден «корпус инженеров» на военном положении. Для упорядочения судоходства и для надзора за этим была предназначена особая «Полицейская команда». На реке Тверце было окончено устройство бечевника для движения бурлаков, и начато углубление Ладожского канала, Вышневолоцкая система приведена в рабочее состояние в обоих направлениях. Карамзин периодически в Твери зачитывает принцу Георгию Ольденбургскому создаваемую им «Историю государства Российского».

1809 г. в России был открыт упомянутый Институт инженеров корпуса путей сообщения. Первый выпуск его состоялся в 1812 г; Одна группа выпускников по собственному желанию ушла в строевые части, а 12 человек отправились в распоряжение главнокомандующего армиями. Таким образом, уже в начале кампании 1812 г. к действующей армии были прикомандированы инженеры корпуса путей сообщения, фактически созданы военно-инженерные войска, надобности в которых раньше почему-то не было. (подробнее о военно-инженерной службе в войне 1812 года)

В 1809-1812 гг. в Петербурге издаются 5 альбомов для типового строительства: "Собрание фасадов, Его императорским Величеством высочайше апробированных для частных строений в городах Российской империи". Все пять альбомов содержали около 200 жилых, хозяйственных, промышленных, торговых и других зданий и свыше 70 проектов заборов и ворот. Жестко проводился только один принцип: сохранить неизменное стилевое единство всех зданий, включенных в состав альбомов. via

С 1810 года по поручению Александра-1 Аракчеевым опробуется технология организации военных поселений по принципу прусского ландвера, которые потребуются в дальнейшем при колонизации захваченных земель - войска остаются жить на захваченной территории, чем решается сразу несколько задач: не надо решать проблемы их вывоза и последующего размещения, войска находятся как минимум на самообеспечении, поддерживают порядок, восполняется естественная во время войны убыль мужчин и т.п. "Военные поселения — система организации войск в России в 1810—1857

о военных поселениях Аракчеева из журнала "Всемирная иллюстрация" 1871 г.

Также в 1810 году создается самостоятельное правительственное ведомство - Главное управление духовных дел разных (иностранных) исповеданий с правами создания или ликвидации храмов, назначения глав монашеских орденов, утверждения глав конфессий и проч. via

1810 год – начала работать Мариинская водная система. С 1810 по 1812 год производится дополнительная реконструкция Березинской водной системы под руководством знаменитого инженера Деволанта.

С 1810 по 1812 г. по указу Александра-1 с невероятной скоростью строятся две новые наисовременнейшие крепости - Динабург на Западной Двине и Бобруйск на Березине, модернизируется существующая крепость в устье Двины - Динамюнде, все крепости на водном пути Западная Двина - Днепр отлично вооружаются, пополняются боеприпасами и запасами продовольствия.

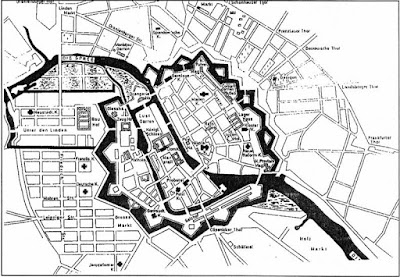

Для сравнения слева крепость Берлина в 18-19 веках и справа Бобруйская крепость 1812 г. выполнены по последнему слову фортификационной науки, с ломаной линией стены, бастионами, редутами и пр. для эффективного ведения перекрестного и многоярусного огня артиллерией:

В то же время крепостные сооружения Смоленска, Москвы, Волоколамского монастыря и прочие в Московии остались со времен Ивана Грозного и Бориса Годунова, то есть изначально конструктивно не рассчитанные на массовое применение артиллерии как атакующими, так и защищающимися. Естественно, что Александр-1 не собирался модернизировать эти устаревшие крепости противника;-) См. "Колхоз "200 лет без урожая" или во всем виноват Борис Годунов?"

1811 г. - создается Министерство полиции, в числе полномочий "цензурный контроль" - надзор за цензурным комитетом и уже пропущенными к печати и распространению изданиями, т.е. цензура стала двойной. Кстати, именно с этого события отсчитывается история министерства внутренних дел России (в 2011 году отмечалось 200-летие МВД России).

Во избежание терминологической путаницы следует уточнить, что созданное тогда же Министерство внутренних дел относилось к экономическому ведомству, главной задачей которого стало развитие промышленности, земледелия, внутренней торговли, почты, строительство и содержание публичных (общественных) зданий.

Во время войны 1812 года и последующих боевых действий 1813–1814 годов. Министерство внутренних дел организовывало снабжение войск обмундированием и снаряжением, а на Министерство полиции были возложены задачи обеспечения действующей армии продовольствием (!?), проведения рекрутских наборов и формирование ополчения. via

1811 год – введена в эксплуатацию Тихвинская водная система

Выражая значение флота в войне, первый лорд английского Адмиралтейства сэр Джон Фишер рассматривал сухопутную армию всего лишь как снаряд, ядро, выпущенное по противнику флотом. В противоположность этому сложившийся стереотип изображения войны 1812 года в России рисует только сухопутные сражения, конницу, повозки и пехоту. Получается примерно так: поскольку Лев Толстой про флот не написал, поэтому флота в 1812 году не существовало... Складывается впечатление, что упоминание флота и любого водного транспорта находилось под запретом цензуры.

1812, май - Кутузовым подписан мирный договор с Турцией, южная группировка войск освободились, теперь всё готово к вторжению в Московию, войска начинают движение в сторону Смоленска.

1812, июнь - войска Наполеона прибывают на Неман, Александр ожидает его в Вильно, часть войск Александра уже прибыла водой из Петербурга.

1812, август – все войска и Александра и Наполеона чётко по графику соединились под Смоленском, который представлял из себя ключевой пункт на пути «из варяг в греки».

Кстати, именно после Смоленска выходит из тени Кутузов, который с чего-то вдруг в результате получил титул светлейшего князя Смоленского, хотя по официальной версии в это время руководил комплектацией народного ополчения (очень достойное занятие для военачальника такого ранга ;-). (см. Некоторые загадки Смоленска 1812 г. и Почему Кутузов – князь Смоленский, а не Бородинский?)

Бородинское сражение, которое поначалу воспринималось мною как некий искусственно созданный символ и первый в мире музей исторической реконструкции, образованный по инициативе императора Николая-1 с 1839 года, неожиданно оказалось действительно важнейшим событием на развилке водных путей. см. "Бородино. Странности и загадки сражения".

Вместо того чтобы пользоваться картами историков, услужливо изрисованных стрелками, можно на пустую карту нанести только места сражений, как главные достоверно установленные факты, тогда мы увидим совершенно чёткий поворот следов крови именно после Бородино на юг, на Калугу:

подробнее см. "Простая схема сущности войны 1812 года"

«Пожар в Москве» - второй предельно распиаренный виртуальный эпизод войны (см. Комикс-триллер "Великий Виртуальный Пожар Москвы 1812 года"), чтобы объяснить последовавшее после войны 30-летнее строительство (якобы "восстановление"), ведь с точки зрения водных путей на тот момент там не могло быть ничего значительного, а вот с точки зрения сухопутного шоссейного и железнодорожного сообщения по прямой линии от Петербурга обязательно через Тверь, то большая Москва должна была быть построена именно в этом месте:

подробнее см. "Древняя Москва" построена Петербургом в 19 веке"

Если же рассуждать с точки зрения классической истории будто воевали противники, а не союзники, то после отхода войск Александра-1 на юг, в сторону Калуги, у Наполеона появляется Второй Стратегический Шанс, по-моему единственный в мировой истории когда можно было захватить сразу три столицы: "старую столицу" Москву, "третью столицу" Тверь и "новую столицу" Петербург! Но мы-то теперь понимаем почему Наполеон этого не сделал, а по заранее намеченному плану пошёл за войсками Александра, чтобы совместно раздавить остатки войск Московии в верховьях бассейна Оки. (см. "Почему Наполеон не пошел на...").

"Куда же делась такая огромная армия Наполеона, если в Европу она не вернулась".

1812, 14 ноября - Высочайший рескрипт императора Александра-1 о производстве специально уполномоченными военными чиновниками поиска брошенного и сокрытого вооружения и имущества на тех территориях, где велись военные действия. Из разысканных и свезенных к 10 января 1819 года в Москву 875 артиллерийских орудий отлит символический бестолковый Царь-колокол и проч. (см. "Московский Царь-колокол отлит в 19 веке")

1812, 6 декабря - по итогам войны в Московии Кутузову дарован титул "Смоленский". 25 декабря - формально и символически в Рождество война закончена, Наполеон практически без войск будто бы убирается восвояси, хотя на самом деле оккупационные войска остались для зачистки местности и образования военных поселений. Александр издает указ о возведении храма Христа Спасителя (первый в истории храм, посвященный именно Христу!)

1813, январь – в Петербурге создается филиал Британского библейского общества, переименованный в 1814 году в Российское библейское общество. Официальная задача – перевод Библии на языки народов (раньше-то не было актуально?), общий тираж изданных книг не менее полумиллиона экземпляров. Самое интересное, что на обыкновенный русский язык Библию в итоге перевели только в конце 19 века. Чем они там занимались на самом деле?

1813 год, январь - создана "Комиссия о строении Москвы", которая работала 30 лет, до 1843 года. См.: "Древняя Москва" построена Петербургом в 19 веке

Дополнительно:

---

Для любознательных людей вариант видения беды.

А также нестандартный вариант расследования русско-французской войны 1812 года ниже:

Внимание, информация ломает мозг.

Цитата отсюда ниже:

Интересно, что одновременно с войной,начавшейся 22 июня 1812 года в России, в Северной Америке 18 июня 1812 года тоже началась не менее загадочная война, по которой будет отдельное расследование (она, как бы случайно, и закончилась в том же самом году).

Война 1812 года в России казалось бы хорошо описана, даже чрезмерно-навязчиво-подробно, и всё внимание исследователей автоматически концентрируется на пережевывании деталей мемуарной литературы о сражениях. Официальная, устоявшаяся история войны 1812 года в России только на первый взгляд кажется гладенькой, особенно если знания ограничиваются двумя до предела распиаренными эпизодами "битва при Бородино" и "пожар Москвы".

Если отвлечься от усиленно навязываемой точки зрения, например, представив что нет никаких мемуаров-свидетельских показаний или мы им не доверяем, ибо «врет как очевидец» и проверить по фактическим обстоятельствам, то обнаруживается совершенно неожиданная картина:

В результате войны 1812 года в России войска Александра-1 в союзе с Наполеоном-1 завоевали территории Московско-Смоленской возвышенности,или образно выражаясь "Петербург победил Московию".

Уже проверено, у многих возникает первая реакция отторжения "автор бредит". Начиная проверку гипотезы о подложном освещении в официальной истории целей войны 1812 года в России, я сам достаточно скептически относился к ней, но подтверждения посыпались как из рога изобилия, не успеваю их описывать. Всё потихоньку складывается в совершенно логичную картину, которая кратко излагается на этой индексной странице. Ссылки на детальное описание исследованных фактов будут появляться по мере написания соответствующих статей.

Специально для тех, кому влом читать многабукаф, по многочисленным просьбам сделано объяснение на пальцах без пальцовки (новичкам советую не бросаться сразу переходить по остальным ссылкам, а сначала прочитать изложенную дальше общую картину, иначе вы рискуете запутаться в море информации).

А сильно искушенные в истории могут попробовать внятно ответить сами себе на простейшие вопросы:

- почему Наполеон-1 пошёл завоевывать Смоленск и Москву, а не столицу - Петербург?

- почему столицей Российской империи стал находящийся "на краю земли" Петербург (большая красная точка), а не обозначенные зеленым гораздо более подходящие для столичного статуса города (слева направо) Киев, Смоленск,

Красным обозначены города-морские порты. Вверху слева направо Рига, Петербург, Архангельск, внизу - Херсон и Ростов-на-Дону

Реальная история Российской империи становится предельно ясной, логичной и легко понимаемой, если рассматривать её с правильной точки зрения, с Балтики.

1. Начинаем с общеизвестных фактов: столицей Российской империи был Петербург, правящая династия - Романовы.

2. "Романовы" - это местный псевдоним Голштейн-Готторпской ветви династии Ольденбургов, хозяйничавших на Балтийском море.

3. Петербург избран Ольденбургами aka "Романовы" в качестве столицы как наиболее удобный плацдарм для проникновения с Балтийского моря в изолированный от всех морей бассейн Волги с целью расширения сферы своего экономического влияния (см. подробнее ч.1 мотивировочная Петербург бестолковый + ч.2 базовая Петербург незаменимый")

4. Главный вектор завоевания и освоения Романовыми территорий России направлен от Петербурга (Балтийского моря) внутрь континента, к бассейну Волги по водным путям, естественно чтобы выкачивать оттуда полезные ресурсы. Эта часть истории поэтапных завоеваний Романовых была замаскирована под разные "внутренние" события для создания иллюзии давности владения (предыдущая индексная страница "Войны Е-2 заметны")

5. Одновременно дополнительные векторы действий Романовых были направлены туда же, в бассейн Волги, из Черного и Азовского морей. Эта часть истории хорошо известна как непрерывные войны Романовых с Турцией.

Теперь смотрим какая обстановка сложилась перед войной 1812 года. Во времена Екатерины-2 уже были предприняты значительные усилия по проникновению в бассейн Волги (см. страницу "Войны Е-2 заметны"). И всё равно по состоянию на начало 19 века Петербург был категорически изолирован от Московско-Смоленской возвышенности, не было ни одного нормального прямого водного пути (только неудачно сделанная Вышневолоцкая система, кое-как работающая на спуск к Питеру). В те времена, естественно не было ни самолетов, ни железных дорог, ни шоссе, только водные пути по рекам и короткие сухопутные участки - "волоки" между речными путями. А если нет нормальных путей сообщения, по которым могут перемещаться товары, войска и т.п., то нет и транспортной связности, без которой никакой государственности быть не может. Курьеры с указами могут доехать, но без экономической и силовой компоненты грош цена этим указам.

Петербург незадолго до войны 1812 года располагал почти всё теми же самыми водными путями с сухопутными участками "волоками", что и новгородские купцы задолго до возникновения Петербурга:

Именно поэтому Московско-Смоленская возвышенность, находящаяся в верховьях бассейнов Волги и Днепра, на тот момент находилась почти вся вне досягаемости Петербурга, который мог довольствоваться для прокорма только тем же самым, что и древний Новгород.

Отсутствие прямых водных путей сообщения - это объективный, ключевой момент для понимания происходившего, своего рода "алиби наоборот" для Петербурга - он не имел никакого отношения к Москве и Смоленску.

Скептики могут внимательно рассмотреть карту Европы из самого первого издания энциклопедии Британика 1771 года и убедиться что Россия (Russia) это вовсе не Московская Тартария (Muscovite Tartarie), которую я называю для краткости просто Московией или Старой властью, справа интересующие топонимы из этой карты указаны на фрагменте карты Шокальского из словаря Брокгауза, красной линией выделен водораздел бассейнов рек Балтики (карты кликабельны):

Другими словами, мне не нужно изобретать какую-то новую реальность, я просто объясняю почему эти территории раньше были разными государствами и как

Ещё раз повторяю: для понимания ВСЕЙ истории Российской империи очень важно прочитать: ч. 1 Петербург бестолковый + ч. 2 Петербург незаменимый (почему Петербург именно в этом месте и почему он стал столицей).

Главным городом, контролирующим транспортные узлы Московско-Смоленской возвышенности, на тот момент был "ключ-город" Смоленск, расположенный в верховьях Днепра, где начиналась цепочка волоков, соединявших речные пути "из варяг в греки" и "из варяг в персы" на пересечении торговых путей из Днепровского, Западно-Двинского, Волховского, Волжского и Окского речных бассейнов.

Простое военное покорение городов Московско-Смоленской возвышенности без включения их в зону экономических интересов бессмысленно и поэтому подготовка к войне началась на рубеже 18-19 веков с масштабного строительства прямых водных путей от Петербурга к Волге: Мариинской, Тихвинской и реконструкции Вышневолоцкой водных систем. Строительство Березинской водной системы обеспечивало захват как товаропотоков Смоленска, так и самого города. Естественно, что война началась только тогда, когда были готовы перечисленные пути вторжения войск, в чем нам и предстоит убедиться.

Красным обозначены направления движения Ольденбургов на Балтике. Синим - главные реки Европейской части России. Зеленым - прямые водные пути, образовавшиеся после строительства питерскими Ольденбургами ("Романовыми") водных систем (слева направо, снизу вверх): Березинской, Вышневолоцкой, Тихвинской, Мариинской:

Одновременно со строительством прямых водных путей осуществлялась прочая масштабная и тщательная подготовка к военному вторжению и послевоенному обустройству захваченной территории:

В 1803 году заблаговременно поставлена задача идеологической подготовки будущей войны: создание новой истории завоеванных территорий - поручено Н. Карамзину, который именным указом назначен "российским историографом" (такой должности ни до, ни после Карамзина никогда не было). Также в 1803 году принимается решение о создании памятника победителям (Мартос).

1804, июнь - введение предварительной цензуры, запрещалось печатать, распространять и продавать что-либо без рассмотрения и одобрения цензурных органов. via

1804-1807 гг. - в Петербурге строится Конногвардейский манеж для всесезонной и всепогодной тренировки всадников via

В 1805 году в первом приближении закончена Березинская водная система, соединяющая Западную Двину с притоком Днепра рекой Березиной в районе Витебска. Появился непрерывный водный путь "из варяг в греки" из Балтийского моря вверх по Западной Двине (Даугаве), затем по шлюзам Березинской системы вниз по реке Березине в Днепр и далее вниз по его течению в Черное море.

1805 г.- унификация артиллерии - "аракчеевская" система via

1807 год - Александр и Наполеон в Тильзите подписывают мирный договор и секретный о наступательном и оборонительном союзе. Знаменитые сверхсекретные переговоры двух императоров строго наедине на плоту посреди Немана.

1808 – состоялась ещё одна встреча Александра и Наполеона в Эрфурте, где подписана секретная конвенция.

1809 - прибывший из Англии принц Георгий Ольденбургский возглавляет «Экспедицию водяных сообщений», которая вместе с ним перемещается из Петербурга максимально близко к Московии - в Тверь, которую Александр называл «наша третья столица». Для службы в экспедиции был учрежден «корпус инженеров» на военном положении. Для упорядочения судоходства и для надзора за этим была предназначена особая «Полицейская команда». На реке Тверце было окончено устройство бечевника для движения бурлаков, и начато углубление Ладожского канала, Вышневолоцкая система приведена в рабочее состояние в обоих направлениях. Карамзин периодически в Твери зачитывает принцу Георгию Ольденбургскому создаваемую им «Историю государства Российского».

1809 г. в России был открыт упомянутый Институт инженеров корпуса путей сообщения. Первый выпуск его состоялся в 1812 г; Одна группа выпускников по собственному желанию ушла в строевые части, а 12 человек отправились в распоряжение главнокомандующего армиями. Таким образом, уже в начале кампании 1812 г. к действующей армии были прикомандированы инженеры корпуса путей сообщения, фактически созданы военно-инженерные войска, надобности в которых раньше почему-то не было. (подробнее о военно-инженерной службе в войне 1812 года)

В 1809-1812 гг. в Петербурге издаются 5 альбомов для типового строительства: "Собрание фасадов, Его императорским Величеством высочайше апробированных для частных строений в городах Российской империи". Все пять альбомов содержали около 200 жилых, хозяйственных, промышленных, торговых и других зданий и свыше 70 проектов заборов и ворот. Жестко проводился только один принцип: сохранить неизменное стилевое единство всех зданий, включенных в состав альбомов. via

о военных поселениях Аракчеева из журнала "Всемирная иллюстрация" 1871 г.

Также в 1810 году создается самостоятельное правительственное ведомство - Главное управление духовных дел разных (иностранных) исповеданий с правами создания или ликвидации храмов, назначения глав монашеских орденов, утверждения глав конфессий и проч. via

1810 год – начала работать Мариинская водная система. С 1810 по 1812 год производится дополнительная реконструкция Березинской водной системы под руководством знаменитого инженера Деволанта.

С 1810 по 1812 г. по указу Александра-1 с невероятной скоростью строятся две новые наисовременнейшие крепости - Динабург на Западной Двине и Бобруйск на Березине, модернизируется существующая крепость в устье Двины - Динамюнде, все крепости на водном пути Западная Двина - Днепр отлично вооружаются, пополняются боеприпасами и запасами продовольствия.

Для сравнения слева крепость Берлина в 18-19 веках и справа Бобруйская крепость 1812 г. выполнены по последнему слову фортификационной науки, с ломаной линией стены, бастионами, редутами и пр. для эффективного ведения перекрестного и многоярусного огня артиллерией:

В то же время крепостные сооружения Смоленска, Москвы, Волоколамского монастыря и прочие в Московии остались со времен Ивана Грозного и Бориса Годунова, то есть изначально конструктивно не рассчитанные на массовое применение артиллерии как атакующими, так и защищающимися. Естественно, что Александр-1 не собирался модернизировать эти устаревшие крепости противника;-) См. "Колхоз "200 лет без урожая" или во всем виноват Борис Годунов?"

прямые крепостные стены Смоленска и Вязьмы:

Во избежание терминологической путаницы следует уточнить, что созданное тогда же Министерство внутренних дел относилось к экономическому ведомству, главной задачей которого стало развитие промышленности, земледелия, внутренней торговли, почты, строительство и содержание публичных (общественных) зданий.

Во время войны 1812 года и последующих боевых действий 1813–1814 годов. Министерство внутренних дел организовывало снабжение войск обмундированием и снаряжением, а на Министерство полиции были возложены задачи обеспечения действующей армии продовольствием (!?), проведения рекрутских наборов и формирование ополчения. via

1811 год – Для наведения порядка после войны на огромных оккупированных территория Александр-1 впервые за всю мировую историю создаёт специальную организацию "Корпус внутренней стражи" с задачами конвоирования пленных и арестованных, ликвидации массовых беспорядков, также впервые в истории законодательно регламентировано применение оружия по гражданскому населению.

Этот корпус, являясь частью армии, одновременно выполнял распоряжение министра полиции. Функционально "Корпус внутренней стражи" соответствует современным Внутренним войскам МВД.

1811 год – введена в эксплуатацию Тихвинская водная система

К 1812 году закончена реконструкция Березинской водной системы и с этого момента все водные пути готовы для армии вторжения.

Важнейшая фигура умолчания: морской и речной флот в войне 1812 года, о действиях которого потрясающе скудные сведения, хотя эффективное перемещение войск и снабжение между цепочкой крепостей на водному пути Западная Двина – Березинская система – Днепр могли обеспечиваться только водным транспортом: Обнаружен огромный речной флот вторжения в войне 1812 года

1812, июнь - войска Наполеона прибывают на Неман, Александр ожидает его в Вильно, часть войск Александра уже прибыла водой из Петербурга.

1812 - войска Наполеона вместо того чтобы немедленно рвануться по кратчайшему стратегическому коридору вдоль моря к Петербургу, который «защищал» один пехотный корпус Витгенштейна, теперь ясно почему предпочитают дружненько «кильватерной колонной» двигаться вслед за войсками Александра.

Смоленскому сражению вообще мало уделяется внимания, хотя возникает элементарный вопрос – почему при Бородино, в чистом поле соорудили «Багратионовы флеши», а тут оборону держит построенная аж при Борисе Годунове крепость, но "ни стены, ни укрепления не имели необходимых фортификационных сооружений для размещения артиллерии, поэтому оборонительные бои произошли преимущественно в предместьях".

Бородинское сражение, которое поначалу воспринималось мною как некий искусственно созданный символ и первый в мире музей исторической реконструкции, образованный по инициативе императора Николая-1 с 1839 года, неожиданно оказалось действительно важнейшим событием на развилке водных путей. см. "Бородино. Странности и загадки сражения".

Вместо того чтобы пользоваться картами историков, услужливо изрисованных стрелками, можно на пустую карту нанести только места сражений, как главные достоверно установленные факты, тогда мы увидим совершенно чёткий поворот следов крови именно после Бородино на юг, на Калугу:

подробнее см. "Простая схема сущности войны 1812 года"

«Пожар в Москве» - второй предельно распиаренный виртуальный эпизод войны (см. Комикс-триллер "Великий Виртуальный Пожар Москвы 1812 года"), чтобы объяснить последовавшее после войны 30-летнее строительство (якобы "восстановление"), ведь с точки зрения водных путей на тот момент там не могло быть ничего значительного, а вот с точки зрения сухопутного шоссейного и железнодорожного сообщения по прямой линии от Петербурга обязательно через Тверь, то большая Москва должна была быть построена именно в этом месте:

подробнее см. "Древняя Москва" построена Петербургом в 19 веке"

"Бегство армии Наполеона" - третий сильно распиаренный виртуальный большой эпизод войны сделан следующим образом: отмеченные на показанной ранее схеме реальные сражения датированы "пунктиром, через один" - часть в период наступления, а часть в период якобы "отступления", чтобы не возникало и тени мысли что оккупационная армия завоевала и осталась. Массовая гибель от морозов и прочих факторов как бы списывает сильно завышенную численность, то есть одновременно даются ответы на вопрос:

Здесь "Peace death армии Наполеона" рассматривается визуализация убывания армии по показаниям мемуаристов. Любой не ленивый может почитать различные мемуары касательно избранного города и подивиться насколько они "путаются в показаниях", видно методичку по написанию мемуаров правили несколько раз, либо "мемуаристы-очевидцы" были невнимательны, но это для массового читателя незаметно, он же воспринимает обобщенные рассказы в школьных учебниках и не сомневается в достоверности первоисточников своей осведомлённости.

1812, 14 ноября - Высочайший рескрипт императора Александра-1 о производстве специально уполномоченными военными чиновниками поиска брошенного и сокрытого вооружения и имущества на тех территориях, где велись военные действия. Из разысканных и свезенных к 10 января 1819 года в Москву 875 артиллерийских орудий отлит символический бестолковый Царь-колокол и проч. (см. "Московский Царь-колокол отлит в 19 веке")

1812, 6 декабря - по итогам войны в Московии Кутузову дарован титул "Смоленский". 25 декабря - формально и символически в Рождество война закончена, Наполеон практически без войск будто бы убирается восвояси, хотя на самом деле оккупационные войска остались для зачистки местности и образования военных поселений. Александр издает указ о возведении храма Христа Спасителя (первый в истории храм, посвященный именно Христу!)

1813, январь – в Петербурге создается филиал Британского библейского общества, переименованный в 1814 году в Российское библейское общество. Официальная задача – перевод Библии на языки народов (раньше-то не было актуально?), общий тираж изданных книг не менее полумиллиона экземпляров. Самое интересное, что на обыкновенный русский язык Библию в итоге перевели только в конце 19 века. Чем они там занимались на самом деле?

1813 год, январь - создана "Комиссия о строении Москвы", которая работала 30 лет, до 1843 года. См.: "Древняя Москва" построена Петербургом в 19 веке

1814 войска Александра-1 в Париже (см. "Историческая загадка: необычное поведение военных")...

---

P.S. - Вот такое интересное лакомство можно накопать в пыльных подвалах истории.

---

P.S. - Вот такое интересное лакомство можно накопать в пыльных подвалах истории.

---

- Документальный фильм о войне русских с англосаксами

- Последняя династия Римских Императоров

- Римская империя германцев - небольшое уточнение для большого понимания

Примеры нестыковок в официальной истории можно увидеть здесь:

- 1812. Война и дружба в одном флаконе

- Странная Война Миров. 1812

- Правда о войне 1812 года (1 часть)

- Правда о войне 1812 года (2 часть)

- 1812. Официальное подробно (видео)

- По каким учебникам учил историю А.С. Пушкин?

Для понимания, в каком Мире мы живем:

Еще один поход Европы против России:

Не всё так однозначно. Загадочное послание потомкам со старых фотографий:

---

- Египетский морок (видео)

- Египетский морок-2

- Уже только ленивый не знает, что потоп был недавно

- Сравнение церквей России с храмами Индии. Много общего. (+ книга)

---