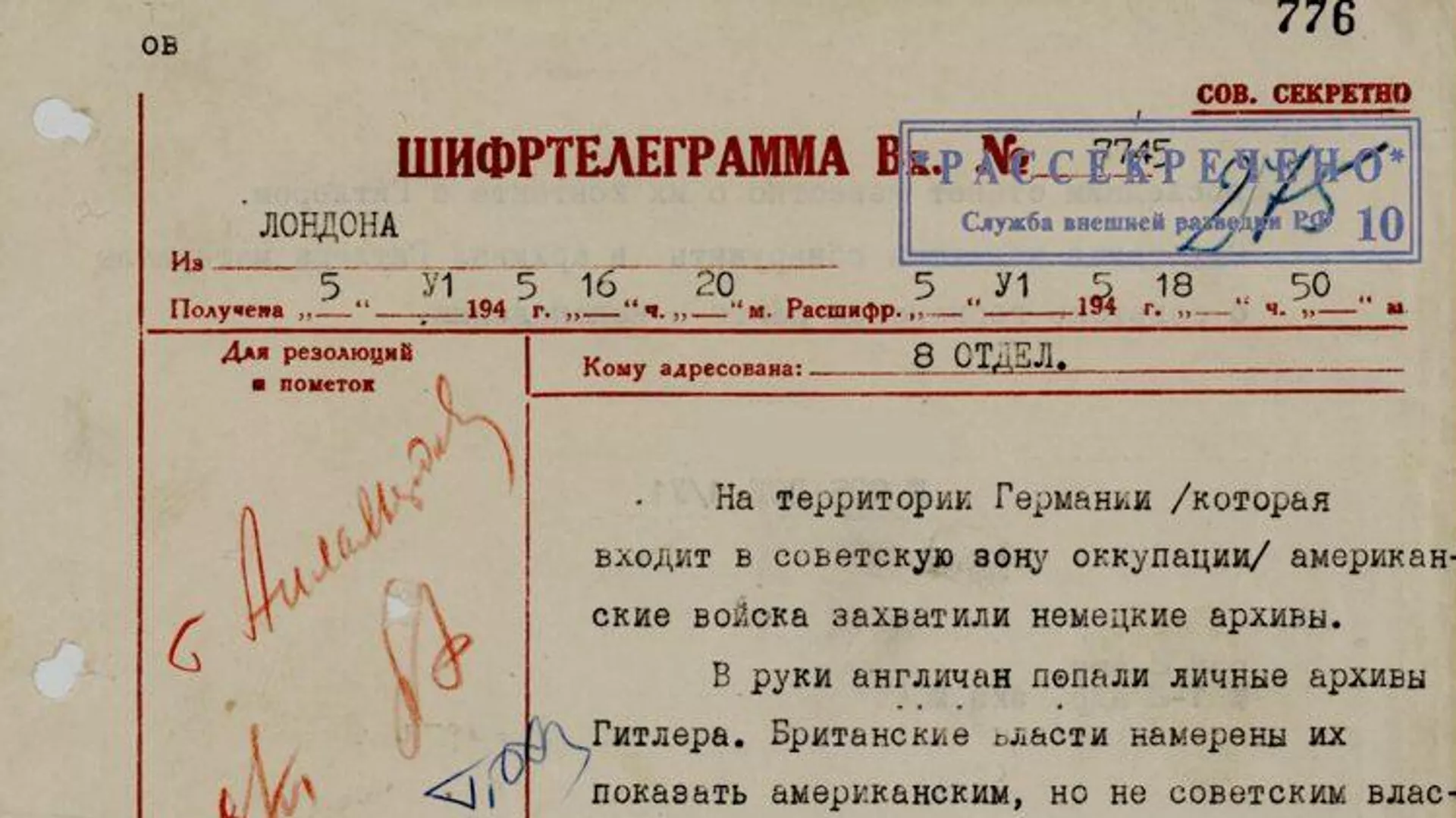

Мастер на все руки: как химик Менделеев чемоданы делал

Дмитрий Иванович Менделеев - российский ученый.

Дмитрия Ивановича Менделеева все знают как выдающегося ученого, создавшего Периодическую систему химических элементов. На самом деле известный деятель анимался не только химией, он также любил заниматься более «приземленными ремеслами», например, мастерить чемоданы. Об этом и других интересных фактах из жизни ученого – далее в обзоре.

Дмитрий Иванович Менделеев в юные годы. | Фото: kirovcsm.ru.

Дмитрий Иванович Менделеев родился в 1834 году в Тобольске. Он был семнадцатым ребенком в семье. Отец умер рано, поэтому заботы по воспитанию огромного семейства легли на мать. Стоит отметить, что Мария Менделеева постаралась дать всем детям достойное образование. Будущий выдающийся химик поступил в Главный педагогический институт (сегодня Санкт-Петербургский государственный университет).

Поначалу учеба в институте не давалась Мите Менделееву, по всем дисциплинам кроме математики у него стояло «неудовлетворительно». В итоге его оставили на второй год. К концу обучения ситуация изменилась кардинально, и Менделеев окончил институт с золотой медалью.

Сегодня очень популярна легенда о том, что Менделеев якобы увидел свою периодическую систему химических элементов во сне. Еще до того, как ученый представил свою таблицу на всеобщее обозрение, публика гадала и сочиняла небылицы о ее создании. Когда же слухи дошли до Дмитрия Ивановича, он обиделся – мол, он над ней двадцать лет думал, а все считают: заснул и готово.

Периодическая система химических элементов. | Фото: motto.net.ua.

Еще один популярный миф о Менделееве: ученый создал водку. На самом деле этот горячительный напиток был в употреблении и до рождения химика, Менделеев только лишь защитил диссертацию на тему «Рассуждение о соединении спирта с водою», чем вызвал интерес публики.

Кроме химии и физики Менделеев занимался конструированием летательных аппаратов и кораблестроением. Об освоении арктического мореплавания ученым было написано около 40 работ. Он пионер ледоколостроения. Принимал непосредственное участие в проекте строительства первого в мире арктического ледокола «Ермак», который был впервые спущен на воду 29 октября 1898 года. За большой вклад в освоение Арктики именем ученого был назван подводный хребет в Северном Ледовитом океане, открытый в 1949 году.

Источник

Летательный аппарат, созданный Д. И. Менделеевым.

Фото: marieclaire.ru.

Дмитрий Иванович Менделеев

выдающийся российский химик и изобретатель.

Фото: astrobene.ru.

Еще одной «страстью» ученого помимо науки можно назвать изготовление чемоданов. Во времена своей молодости, когда из-за войны в Симферополе была закрыта гимназия, Менделеев начал делать чемоданы. Это занятие его так увлекло, что на протяжении всей жизни Дмитрий Иванович делал дорожные сумки. Ученый придумал особый клей, который делал изделия крепкими. Когда в 1895 году он ослеп, то делал чемоданы на ощупь. В Москве очень ценились его изделия. Люди гордились, что покупают чемоданы от «самого чемоданных дел мастера Менделеева». Говорят, секрет клея, который придавал чемоданам особую прочность, для конкурентов так и остался загадкой.

Менделеев Д. И.

в мантии доктора права Эдинбургского университета.

Фото: people.su.

За свои заслуги Дмитрий Иванович Менделеев трижды был номинирован на Нобелевскую премию, но всегда только иностранцами. Ученый был членом многочисленных зарубежных академий наук, но Российская академия так и не приняла прославленного химика в свои ряды.

Таблица Менделеева до сих пор популярна не только в кругах химиков. Одна девушка даже сделала лоскутное одеяло из химических элементов периодической системы:

источник

---

Дмитрий Менделеев был выдвинут на Нобелевскую премию несколько раз, но так и не получил ее.

В первый раз это случилось в 1905 году. Тогда лауреатом стал немецкий химик-органик Адольф Байер.

Через год ученый был объявлен победителем премии, но Шведская королевская академия наук отменила это решение в пользу французского учёного Анри Муассана за открытие фтора.

В 1907 году прозвучало предложение разделить премию с итальянским химиком Станислао Канниццаро, однако в этот раз вмешалась судьба. 2 февраля 1907 года в возрасте 72 лет Менделеев ушел из жизни.

Возможно, причиной, почему ученый так и не стал обладателем долгожданной премии, являлся конфликт между Дмитрием Ивановичем и братьями Нобель. К концу 19-го века предприимчивые шведы разбогатели на бакинской нефти и стали контролировать более 13% российских месторождений.

В 1886 году, когда цена на нефть резко упала, братья Нобель предложили правительству поднять налог, аргументируя это быстрым истощением месторождения. Таким образом, повышение цен в размере 15 копеек с пуда нефти обеспечивало им избавление от конкурентов. При Министерстве государственных имуществ была образована специальная комиссия, в состав которой вошел Менделеев. Ученый был противником введения налога и опроверг слух об истощении нефти, чем и разгневал Нобелей.

источник

---

И всё же...

В петербургских и московских купеческих кругах его знали как чемоданных дел мастера. Это его хобби обросло массой историй. Поговаривали, что однажды, во время своей болезни, он сделал 40 чемоданов и подарил их своим друзьям и коллегам. В своих работах он применял кожу и шелк, так как в то время дорогие чемоданы внутри отделывались шелком. И уж конечно, его познания в химии пригодились и здесь. Он создал свою особую клеевую смесь!

источник

---